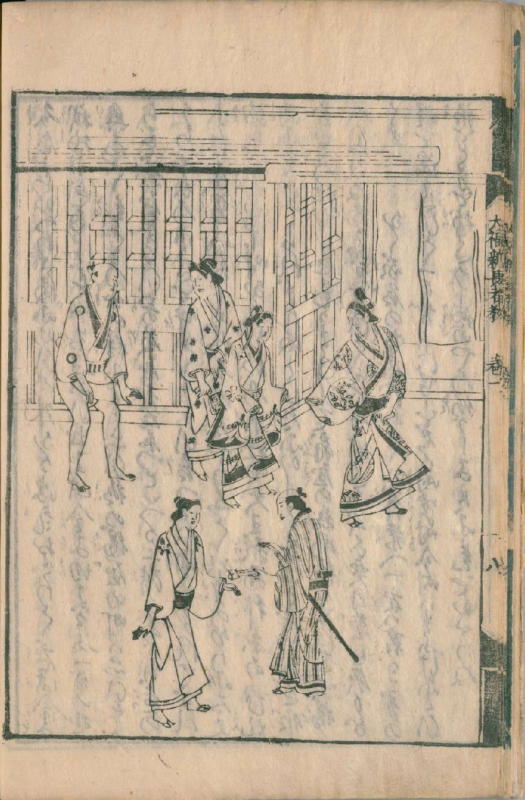

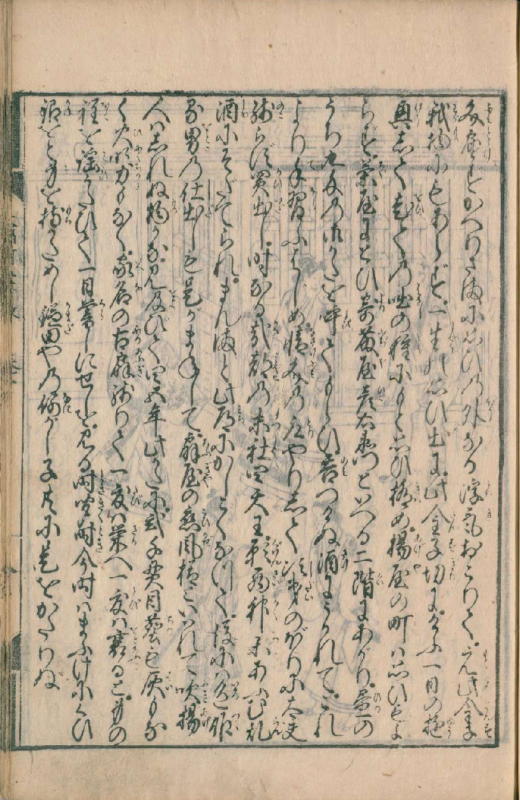

江戸時代、貞享5年つまり1688年に江戸時代の前半から中期を代表する浮世草子の作者であった井原西鶴が書いた日本の小説史上初めての経済を取り扱った作品。

「二代目は破る扇の風」では初代がためたお金をちょっとしたきっかけで二代目が身代を潰してしまうことを子供に言い聞かせる話。

この訳は1937年(昭和12年)「日本永代蔵新講」の大藪虎亮を元として作成しています。

『二代目は破る扇の風』直訳

■ 二代目は破る扇の風

目録

二代目は破る扇の風

京にかくれなき始末男

一歩捨うて家乱す世忰

人の家に有たきは梅桜松楓それよりは金銀米銭ぞかし。

庭山にまさりて庭蔵の詠め四季折々の買置こそ喜見城の楽しみと思ひ極て。

今の都に住みながら四条の端をひがしへわたらず。

大宮通りより丹波口西へゆかず。

諸山の出家をよせず。

諸浪人に近付ず。

すこしの風気虫腹には自薬を用ひて。

昼は家職を大事につとめ。

夜はうちに出ずして若ひ時ならひ置し小謡を。

それも両隣をはばかえいて地声にして我ひとりの慰みになしける。

灯をうけて本見るにあらず。

覚えたとをり世の費ひとつもせざりき。

此男一生のうち草履の鼻緒を踏み切らず。

釘のかしらに袖をかけて破ず。

万に氣を付けて其身一代に二千貫目しこためて。

行年八十八歳世の人あやかり物とて枡掻(ますかき)をきらせける。

さればかぎり有命此親仁其年の時雨ふる比(ころ)。

憂の雲立ところをまたず頓死の枕に残る。

男子一人して此跡を丸どりにして21歳より生れ付たる長者なり。

此世忰親にまさりて始末を第一にして。

あまたの親類に所務わけとて箸かたし散さず。

七日の仕揚八日目より蔀(しとみ)門口を明て。

世をわたる業を大事にかけて。

腹をへるをかなしみて。

火事の見舞にもはやくは歩まず。

しはひけんさくにとしくれて。

明れば去年のけふぞ親仁の祥月(しやうつき)とて旦那寺に参りて。

下向になをむかしをおもひ出して泪は袖にあまれる。

此手紬の碁盤嶋は命しらずとて親仁の着られしが。

おもへはおしき命今2年生給へは長百なり。

若死あそばして大ぶん損かなと是にまで欲先立て帰るに。

紫野の辺り御薬苑(やくえん)の竹垣のもとにして。

めしつれたる年切女齋米入し明袋持し片手に。

封じ文一通拾ひあげしを取りてみれば。

花川さままいる二三よりとうらかきそくい付ながら念を入て印判おしたるうへに。

5大力菩薩とそめそめと筆をうごかせける。

是は聞もおよばぬ御公家衆の御名なりと。

それより宿にかへり人にたづねければ。

是は嶋原の局上郎のかたへやるなるへしと読みすてるを。

是も杉原反故一枚のとく。

損のゆかぬ事とて物しづかにとき見しに。

一歩ひとつころりと出しに。

是は驚き先付石にてあらため其後秤の上目に1匁(もんめ)2分りんとある事をよろこび。

胸のおどりをしづめ思ひよらざる仕合は是ぞかし。

世間へさたする事なかれと。

下々(したした)の口を閉て。

扨(さて)彼ふみを読けるに恋も情もはなれて。

かしらからひとつ書にして。

時分からの御無心(むしん)なれ共。

身にかへてもいとほしさのまま春切米を借越つかはし参らせ候此内2匁はいつぞやの諸分その残りは皆合力。

年々つもりし借銭を済し申さるべし。

惣(そう)して人には其分限惣應のおもはく有。

大阪屋の野風殿に西国の大臣菊の節句仕舞にとて。

一歩三百をくられしも。

我らが一角も心入は同じ事ぞかし。

あらば何か惜かるべしと。

哀(あわれ)ふくみての文章(ぶんしょう)。

読む程ふびんかさなり。

いかにしても此金子をひろふてはえられじ。

此存念もおそろし。

其男にかへさんとすれは住所をしらず。

先のしれたる嶋原に行て花川をたつね渡さんと。

すこしは鬚のそかけを作りて宿を立出し後此一歩只かへすも思へばおしき心ざし出て。

五七度も分別かへけるが。

程なく色里の門口につきてすぐには入かね。

しばらく立やすみ。

揚屋より酒取に行男に立寄此御門は断なしに通りましてもくるしう御ざりませんぬかといひければ。

彼男返事もせずおとがひにてをしへける。

さてはと編笠ぬぎて手に提。

中腰にかがめてやうやうに出口の茶屋の前を行過て女郎町に入。

一文字屋の今唐土(いまもろこし)掛姿。

花川さまと申御かたはと尋ねけるに。

太夫やり手のかたへ顔を移して私はぞんじませぬと斗。

やり手青暖簾のかかるかたに指さして。

どこぞ其あたりで聞給へといへば。

跡なる六尺目に角を立て其女郎つれておじやれ見てやらふと申せば。

つれ参る程なれば御まへさまに御尋ねは申ませぬと。

跡へさがりてあなたもなたにたづねあたり様子を聞ば二匁(もんめ)どりのはしけいせいなるが。

此二三日気色(きしよく)あしくて引籠り居らぬかよしそこそこにかたりで出ければ。

彼文届ずかへりさまに思ひの外なる浮気おこりて。

元此金子我物にもあらず。

一生の思ひ出に。

此金子切に。

けふ一日の遊興(ゆうきょう)して老ての咄の種にもと思ひ極め。

揚屋の町は思ひもよらず。

茶屋にとひ寄藤屋彦右衛門といへる二階にあがり。

昼のうち9匁の御かたを呼てもらひ。

呑つけぬ酒にうかれて。

これより手習ふはじめ。

情文(なさけふみ)の取やりして次第のぼりに太夫残らず買出し。

時なる哉都の末社(まつしゃ)四天王。

願西神楽あふむ乱酒にそだてられ。

まんまと此道にかしこくなつて。

後には色作る男の仕出しも是がまねして。

扇屋の恋風様といはれて吹揚人はしれぬ物かな。

見及びて四五年此かたに。

二千貫目塵も灰もなく火吹力もなく。

家名の古扇残りて一度は栄へ一度は衰ると。

身の程を謡うたひて一日暮しにせしを。

見る時聞時今時はまふけにくひ銀をと身を持かためし鎌田(かまだ)やの何がし子供に是をかたりぬ。